28.03.2025

Die Koalition und der Klimaschutz: Union und SPD im Vergleich

Research Studie

Im Wahlkampf war Klimaschutz kein Thema. Doch über das Sondervermögen kann nun ein nennenswerter Beitrag in den Klimaschutz investiert werden. Wir haben uns die Frage gestellt: In welchen Punkten stehen sich CDU/CSU und die SPD nahe und wo scheint eine Einigung fern? Und welche sinnvollen Kompromisse könnten die beiden Parteien finden?

In aller Kürze

- Union und SPD haben in ihren Wahlprogrammen Klimapolitik weniger betont als 2021

- CDU/CSU fordern Politikwechsel auch im Klimaschutz

- Mögliche Kompromisse bei Strompreissenkung, Neubewertung des Kohleausstiegs und sozialen Ausgleichsmaßnahmen

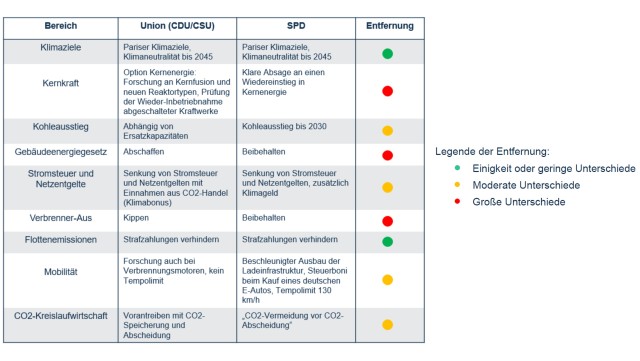

Gleiche Ziele, verschiedene Wege

Deutschland hat gewählt, und eine Neuauflage der Koalition aus Union und SPD rückt in greifbare Nähe. Auch wenn Klimaschutz und Umweltthemen im Wahlkampf keine große Rolle gespielt haben, wird sich auch ein möglicher Kanzler Friedrich Merz Gedanken darüber machen müssen, wie die Regierung das Land sicher in die Klimaneutralität steuern kann. Beide Parteien bekennen sich zu den beschlossenen Klimazielen Deutschlands und der EU. Doch ihre Pläne, wie sie diese Ziele erreichen wollen, unterscheiden sich in einigen Aspekten erheblich. Die Unionsparteien wollen das Gebäudeenergiegesetz der Ampel-Regierung in der jetzigen Form abschaffen und das Verbrenner-Aus rückgängig machen. Auch der Kohleausstieg soll auf den Prüfstand, sodass sich dieser möglicherweise bis über 2030 hinaus verzögern könnte. Im Einklang mit der angestrebten technologieoffenen und marktorientierten Herangehensweise an den Klimaschutz halten CDU/CSU an der Option Kernenergie fest. Die SPD hingegen vertritt zu all diesen Punkten eine deutlich andere Position. Zudem betonen die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm die soziale Komponente des Klimaschutzes stärker als die Konservativen. Dennoch gibt es Überschneidungen und mögliche Kompromisslinien. Im Vergleich zum Koalitionsvertrag der Ampel dürfte der Klimaschutz insgesamt eine etwas untergeordnete Rolle spielen, während die neue Koalition wohl die Themen Energiesicherheit und Bezahlbarkeit stärker betonen wird.

Was wollen die Parteien?

Klimaschutz gehörte 2021 zu den bestimmenden Themen im Wahlkampf. 2025 halten sich damit selbst die Grünen etwas zurück. Doch die Wirtschaftskrise hängt eng mit dem Klimaschutz zusammen. Was also planen Union und SPD in dieser Hinsicht?

Für beide Parteien standen in diesem Wahlkampf allerdings andere Themen im Vordergrund, etwa innere sowie äußere Sicherheit und Wirtschaft. Es bleibt daher abzuwarten, wie stark der Klimaschutz in den Sondierungsgesprächen zum Zuge kommt. Zur Referenz: Im 86-seitigen gemeinsamen Wahlprogramm der CDU und CSU findet das Thema „Klima- und Umweltschutz“ auf vier Seiten Platz. Die SPD „kämpft“ in ihrem Wahlprogramm auf knapp zwei Seiten für „Klimaschutz, den sich jeder leisten kann“.

Konflikte und Kompromisse

Union und SPD erkennen beide den Klimaschutz als zentrale Herausforderung an, wollen allerdings unterschiedliche Wege verfolgen, um die Ziele zu erreichen. Während die SPD einen stärkeren sozial orientierten Ansatz wählt, legt die CDU/CSU den Fokus auf marktwirtschaftliche Mechanismen und die Bedeutung einer starken Wirtschaft. Wo liegen also hier die Schnittmengen und wo die Kompromissmöglichkeiten?

1. Kohleausstieg

Ein erster Kompromiss könnte in einer Aufweichung des Kohleausstiegs bestehen. Der Vorschlag der Union besteht dabei darin, den Ausstieg aus der Kohleverstromung an bestimmte Ausbauziele für erneuerbare Energien zu koppeln. Das würde bedeuten, dass Deutschland erst dann endgültig aus der Kohle aussteigt, wenn genügend regenerative Alternativen vorhanden sind. Eine solch behutsame Herangehensweise könnte für die SPD attraktiv sein, insbesondere vor dem Hintergrund der intensiven Diskussionen, die das Abschalten der letzten deutschen Kernkraftwerke begleitet haben. Doch diese Vorsicht reicht nicht aus. Um einen Kompromiss zu erzielen, könnten die Sozialdemokraten auf konkretere Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien pochen, um so den Kohleaussteig nicht künstlich zu verlängern.

Im Jahr 2024 war die Kohleverstromung eine der teuersten Energiequellen, deutlich kostspieliger als Windkraft und Photovoltaik, zumindest was die Stromgestehungskosten angeht. Dennoch lässt sich im Sinne der Versorgungssicherheit und eines geordneten, nachhaltigen Übergangs mit der Vermeidung von Energieengpässen durchaus für eine solche Regelung argumentieren. Schließlich war Kohle auch 2024 ein wichtiger Träger im deutschen Energiemix. Zwar ging im ersten Halbjahr 2024 die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26,4 % auf knapp 46 Mrd. Kilowattstunden zurück, was den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung 2018 darstellt. Mit einem Anteil von fast 21 % an der Gesamtstromerzeugung blieben Braun- und Steinkohle dennoch nach Wind der zweitwichtigste Energieträger.

2. Technologieoffensive

Auch bei der angekündigten Technologieoffensive könnten beide Koalitionspartner auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Anstatt alte Atomkraftwerke zu reaktivieren, könnte sich die Koalition auf eine verstärkte Erforschung neuer Energietechnologien einigen. Besonders im Fokus könnten dabei Fusionskraftwerke und die Wasserstofftechnologie stehen. Auch ein klares Bekenntnis zur CO2-Kreislaufwirtschaft mit Abspaltung, Speicherung und Weiterverwendung ist durchaus denkbar. Die Union könnte dabei guten Gewissens behaupten, sie hätte ihr Wahlversprechen, an der Option Kernenergie festzuhalten, wahrgemacht. Die SPD dahingegen muss sich wohl kaum Sorgen machen, dass die bereits abgestellten Kernkraftwerke, wiederbelebt werden könnten. Denn die von der CDU/CSU angestrebte Prüfung zur Reaktivierung bereits abgeschalteter Kernkraftwerke könnte zu einem ernüchternden Ergebnisführen. Wenn die Union die Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung genau untersucht, könnte sich herausstellen, dass die Option Kernkraft angesichts der aktuellen Kostenstrukturen und technischen Herausforderungen wenig attraktiv ist.

3. Gebäudeenergiegesetz

Die Union will das „Heizungsgesetz“ ihrem Wahlprogramm zufolge abschaffen. Ein solches Gesetz existiert nur nicht. Bei dem umstrittenen Gesetz von 2023 handelt sich um eine Novelle, also eine Überarbeitung, des bereits seit 2020 bestehenden Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Was konkret die CDU/CSU also vorhat, lässt sich der Aussage nicht entnehmen. Sicher ist jedoch, dass eine völlige Abkehr alleine wegen des regulatorischen Drucks aus Brüssel, die Energieeffizienz von Gebäuden zu erhöhen, nicht realistisch ist. Mehr Wahlfreiheit für Eigentümer, denn „sie wissen am besten, welche Heizungsart zu ihrem Wohneigentum und zu ihrem Geldbeutel passt“, wie es im Unions-Wahlprogramm heißt, hört sich im ersten Schritt verlockend an. Doch was sind die angestrebten klimafreundlichen Alternativen? Dabei darf der Emissionshandel und dessen stetig steigende Preise nicht außer Acht bleiben. Es geht also um weit mehr als die Auswahl einer Heizung. Es sind Zweifel angebracht, ob Hauseigentümer die langfristigen Kosten ihrer Entscheidung angesichts der Komplexität tatsächlich überblicken können. Doch auch hier wird es voraussichtlich zu einem Kompromiss zwischen den Verhandlungspartnern kommen. Bis 2026 müssen alle EUMitgliedsländer die EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie in nationales Recht gegossen haben. Im Zuge dessen wird die Regierung das GEG ohnehin reformieren müssen.

4. Sozialer Ausgleich

Auch bei der finanziellen Entlastung der Bürger könnten CDU/CSU und SPD gemeinsame Wege finden. Allgemein kann die Union bei diesem Thema einige Schritte auf die SPD zugehen. „Klimaschutz muss bezahlbar sein“ – dieser Grundsatz gilt besonders für Bürger in wirtschaftlich schwierigen Situationen, die mehrheitlich die AfD gewählt haben. Um eine erneute Verdoppelung der AfD-Wähler in vier Jahren zu verhindern, muss eine schwarz-rote Koalition gezielt die einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten entlasten. Ein erster Schritt wäre dabei, wie angekündigt die Netzentgelte zu deckeln und die Stromsteuer zu senken. Auch der unbeliebte CO2-Preis wird sicherlich auf der Agenda stehen. Während CDU/CSU die Einnahmen aus dem CO2-Handel nutzen möchten um die eben genannten Entlastungen zu finanzieren (Klimabonus), streben die Sozialdemokraten die Einführung eines Klimageldes an, also direkte Ausgleichszahlungen für Haushalte. (siehe dazu auch die Studie des LBBW Research: Klimageld – Effektives Instrument oder zu kurz gedacht?) Doch der gemeinsame Wille zur Entlastung der Bürger lässt auf einen verhältnismäßig leichten Kompromiss hoffen.

5. Mobilität und Verkehr

Ein zentrales Streitthema zwischen den beiden voraussichtlichen Koalitionären ist der Umgang mit der angeschlagenen deutschen Automobilindustrie. Während die SPD am Verbrenner-Aus festhalten will und ein Tempolimit auf Autobahnen fordert, lehnen CDU und CSU diese Maßnahmen strikt ab. Ein möglicher Handel: Die SPD verzichtet auf das Tempolimit, setzt dafür ein günstiges ÖPNV-Ticket durch und schafft so eine Nachfolge für das Deutschlandticket. Die allgemeine Ausrichtung der Industrie bleibt ein schwieriges Diskussionsthema. Zumindest auf eine verstärkte Förderung der E-Mobilität könnten sich die Koalitionspartner einigen, etwa durch einen beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur und Steuervorteile beim Erwerb eines Elektroautos. Diese Maßnahmen stimulieren sowohl die Wirtschaft als auch die Mobilitätstransformation. Als Entgegenkommen könnten die Sozialdemokraten Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie unterstützen, etwa durch Umschulungsprogramme und eine staatliche Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltiger Mobilitätstechnologien.

Fazit

Auch wenn die Koalition noch nicht besiegelt ist, scheint sie – schon wegen mangelnder Alternativen – doch sehr wahrscheinlich. Vieles im Land wird sich ändern müssen, und auch der Klimaschutz kommt auf den Prüfstand. Weder SPD noch Union hatten die Klimapolitik im Wahlkampf groß thematisiert, und das wird sich auch in einem möglichen Koalitionsvertrag niederschlagen. Eine schwarz-rote Regierung wird wahrscheinlich eine weniger ambitionierte, stärker auf Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Entlastung fokussierte Klimapolitik verfolgen, als es die Vorgängerin getan hat. Die ersten Sondierungsergebnisse, die ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur über die nächsten zehn Jahre versprechen, signalisieren bereits Handlungswillen. Wie stark der Klimaschutz in diesen Investitionen berücksichtigt wird, bleibt abzuwarten. Ein mögliches Szenario könnte so aussehen: Die neue Bundesregierung setzt zwar den Ausbau erneuerbarer Energien fort, doch der Schwerpunkt könnte sich stärker auf die Sicherstellung der Energieversorgung und die finanzielle Entlastung der Bürger verlagern. Klimaschutz würde zukünftig dem Primat der sozialen Verträglichkeit und der Wirtschaftlichkeit unterliegen.

Komplette Studie als PDF Download

Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und in Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beab- sichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen. Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt. Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen kön- nen. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publika- tion ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlage- möglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren An- lageberater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen die- ser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulatio- nen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar. Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des Zuwendungsempfängers zu verbessern.